Kein Funkkontakt

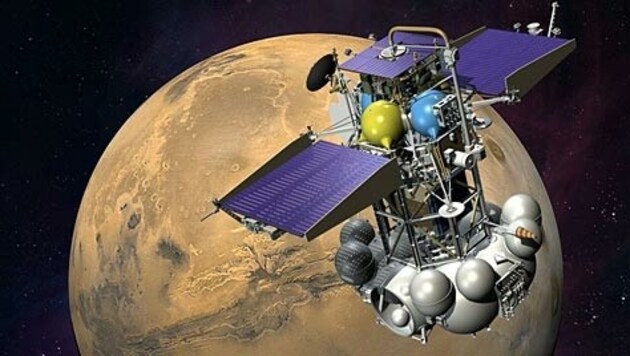

Absturz von Sonde ‘Phobos-Grunt’ sehr wahrscheinlich

Zuvor war es auch der Europäischen Weltraumbehörde ESA nicht gelungen, Funkkontakt zu der rund 120 Millionen Euro teuren Sonde, die in einem Orbit um die Erde kreist, aufzunehmen. "Die Chancen auf Rettung sind nahe Null", sagte ein Roskosmos-Mitarbeiter. Das von einer US-Behörde berechnete mögliche Absturzdatum 26. November sei aber falsch.

Am Donnerstag waren bereits erste Rettungsversuche, "Phobos-Grunt" auf Kurs Richtung Mars zu bringen, gescheitert. Wie Roskosmos mitteilte, habe der Raumtransporter, der am Dienstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus gestartet war (Bild 2), nicht auf die Signale der Flugleitzentrale reagiert.

Nur wenig Zeit für Kurskorrektur

Laut Roskosmos-Chef Wladimir Popowkin bleiben für eine mögliche Kurskorrektur nur wenige Tage, da dann die Batterien der Sonde versagen. "Der Transporter bewegt sich in einer Höhe zwischen 208 und 356 Kilometern", sagte Popowkin. Ohne Kurskorrektur sei der Absturz des Raumtransporters, der auch einige Gramm radioaktives Kobalt 57 an Bord hat, auf die Erde wohl nicht zu verhindern, sagte bereits am Mittwoch ein Roskosmos-Experte. Nach etwa fünf bis zehn Tagen könnte die Sonde an Geschwindigkeit verlieren und unkontrolliert abstürzen. "Wohl nur ein Teil des mehr als 13 Tonnen schweren Frachters würde dann in der Atmosphäre verglühen", hieß es.

Kapsel sollte Bodenproben zur Erde bringen

Die Sonde sollte im kommenden Jahr Mars und Phobos erreichen und bei Umrundungen Daten zur Erde funken. Außerdem sollte der chinesische Satellit "Yinghuo" (Glühwürmchen) in eine Mars-Umlaufbahn ausgesetzt werden. Für Anfang 2013 war dann die Landung der Sonde auf Phobos vorgesehen.

Die Forscher erhofften sich von der aufwendigen Mission Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems. Roskosmos hatte den Start der Messapparatur bereits für 2009 geplant, musste die Mission aber wegen technischer Probleme verschieben.

Auch Grazer Forscher am Projekt beteiligt

Am Marsprojekt sind auch österreichische Forscher beteiligt: Das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) hat in Kooperation mit dem Swedish Institut for Space Physics an der Entwicklung von einem der drei Instrumente an Bord von "Yinghuo" mitgewirkt: Das Plasmainstrument namens YPP (Yinghuo Plasma Package) kann die Masse von Teilchen bestimmen, die die Atmosphäre eines Planeten verlassen.

krone.tv

Mehr Wissenschaft

Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.