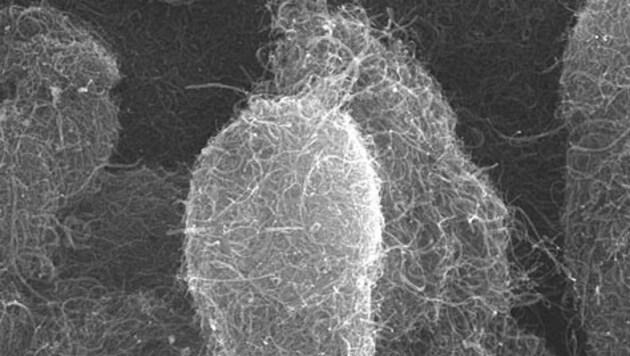

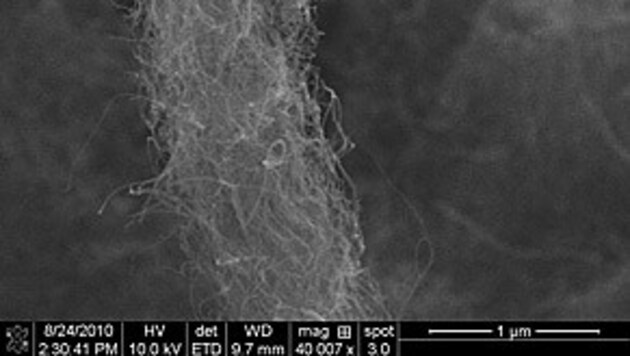

Mit Nanoröhrchen

Wiener Forscher entwickeln Methode für Wasserfilter

Bei den nicht-wasserlöslichen Schadstoffen wäre der Einsatz von den Nanoröhren mit einem Durchmesser von wenigen Nanometern (ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters) als Schadstofffilter zu teuer. Doch bei vielen wasserlöslichen Schadstoffen, die mit Aktivkohle kaum von Wasser getrennt und deshalb besonders schwierig entfernt werden können, bieten sich die Nanoröhren laut Thilo Hofmann vom Department für Umweltgeowissenschaften der Uni Wien an, so etwa um Antibiotika oder Schmerzmittel aus Abwasser zu filtern.

Bisher ist aber das Verhalten von Nanoröhren in der Umwelt noch weitgehend unerforscht. Bevor sie als Filter zum Einsatz kommen, müsse es laut Aussendung der Uni Wien ein gutes Verständnis über die Wechselwirkungen zwischen Schadstoffen und Kohlenstoff-Nanoröhren und ihr Verhalten unter natürlichen Bedingungen geben.

"Erstmals Schadstoffe auch in geringen Dosen untersuchen"

Das Verhalten von hohen Schadstoffkonzentrationen im Wasser in Bezug auf die Nanoröhren kann dabei über klassische Methoden sehr leicht erhoben werden. Mit dem neuen Verfahren können erstmalig Schadstoffe in extrem geringen Dosen untersucht werden, so Hofmann.

Die Wiener Forscher entwickelten in Zusammenarbeit mit der Universität Utrecht in den Niederlanden eine passive Methode zur Probenahme, die es erlaubt, die Affinität von krebserregenden Schadstoffen - den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) - für Kohlenstoffnanoröhren zu bestimmen. Auf Basis dieser Methode wurden die Adsorptionseigenschaften von mehreren PAKs für die Kohlenstoff-Nanoröhrchen untersucht. "Es zeigte sich, dass die PAKs dabei mit einem anderen Mechanismus an Nanoröhren anhaften als bisher angenommen", so Hofmann.

Schadstoffe "konkurrieren" um Absorptionsplätze

Es gibt das Phänomen der Konkurrenz unter Schadstoffen. In kontaminierten Gewässern liegt eine Vielzahl von unterschiedlichen Chemikalien vor. Bei einem Schadstoffgemisch konkurrieren die einzelnen Komponenten um die Adsorptionsplätze an den Kohlenstoff-Nanoröhren. Für die Verwendung der Nanoröhren als Filtermaterialien ist dieser Konkurrenzkampf jedoch von Nachteil, da die Wirksamkeit des Filters nach der Menge und der Art der Verunreinigung variieren würde.

Unter Verwendung der klassischen Methoden mit relativ hohen Schadstoffkonzentrationen konnte nachgewiesen werden, dass die Konkurrenz unter drei PAKs um die Adsorptionsplätze sehr stark ist. Im Gegensatz dazu zeigten die neuen Experimente mit dem passiven Probenahme-Verfahren bei Schadstoffkonzentrationen von 13 PAKs, die in der Umwelt wahrscheinlich sind, dass keine Konkurrenz auftritt.

Das zeigt die Bedeutung der Entwicklung und Verwendung von experimentellen Methoden, die Ergebnisse für umweltrelevante Fragestellungen liefern können. Allerdings sind noch einige Fragen zu beantworten, bevor Nanoröhren zur Wasserreinigung eingesetzt werden können.

Fotos: Universität Wien

krone.tv

Mehr Wissenschaft

Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.